Zoom sur l’aide apportée par Vision du Monde aux Rohingyas

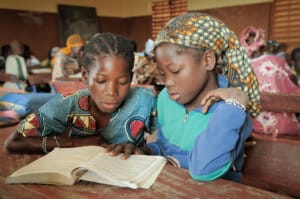

La priorité de Vision du Monde est de protéger les droits, la dignité et le bien-être des réfugiés Rohingyas et des déplacés internes birmans, particulièrement en soutenant l’éducation, l’un des droits fondamentaux des enfants. À travers le réseau international World Vision, l’ONG a déjà soutenu des milliers de réfugiés Rohingyas.

Depuis 3 ans, Vision du Monde organise une réponse humanitaire de long terme pour distribuer une aide alimentaire et financière, assurer l’accès aux moyens de subsistance et à l’eau potable, et assurer la protection des enfants, notamment dans les camps de réfugiés. Depuis le début de la crise, les réfugiés ont pu recevoir régulièrement des bons permettant d’acheter des produits frais pour leur alimentation, ainsi que des kits d’hygiène.

Cette année, l’aide humanitaire continue dans les camps de réfugiés :

- 18 centres d’éducation ont été construits et plus de 3 300 enfants ont été accueillis dans ces centres,

- Près de 23 000 enfants ont bénéficié d’un soutien psychosocial,

- Plus de 3 500 adolescents, filles et garçons, ont participé à des programmes de formation aux compétences professionnelles,

- Plus de 300 douches et 400 toilettes ont été construites,

- Près de 1 400 stations de lavages de mains ont été installées,

- Plus de 220 000 personnes réfugiés et locales ont été sensibilisées à la COVID-19 et 548 leaders religieux ont été formés pour diffuser ces informations à toute la communauté,

- Plus de 21 000 réfugiés ont reçu des kits pour se laver les mains et se protéger de la COVID-19.

En Partenariat avec l’UNICEF, Vision du Monde a participé à la construction de 18 centres éducatifs supplémentaires pour les enfants et adolescents afin de favoriser l’apprentissage de la lecture, des mathématiques, de l’anglais et la langue birmane, tout en apprenant à vivre en communauté. Les adolescents peuvent également participer à des ateliers techniques, tels que la réparation d’appareils solaires et des ateliers de couture afin de développer des compétences professionnelles utiles pour l’avenir.

La crise Rohingya est loin d’être terminée. Dans l’État d’Arakan, au sud de la Birmanie, les Rohingyas continuent d’être victimes de violences quotidiennes. La guerre a entraîné de nombreux déplacements de villageois vers Sittwe, la capitale de l’État d’Arakan. Aujourd’hui, plus de 100 000 déplacés internes vivent à Sittwe dans des conditions difficiles et les cas de COVID-19 ne cessent d’augmenter. Vision du Monde, via le partenariat international World Vision, entend continuer d’aider et de soutenir la population Rohingya, réfugiés et déplacés internes, dans cette crise.